Cette étude était initialement titrée : Le Nouvel Age, Technique, Science, Art, Ethique, 1962. Le titre actuel vise à mieux marquer le rôle omniprésent et préalable de la Technique dans la phylogenèse humaine. La traduction anglaise sera retitrée de même : Priority of Technique (The New Age, 1962).

Paru dans : The International Society for Metaphysics. Studies in Methaphysics, volume I, Person and Nature.

INTRODUCTION

A. Omniprésence de la technique

On ne peut douter en effet qu’Homo, qui se distingue de tous les autres vivants par ses articulations anguleuses et angularisantes, et par ses mains planes en symétrie bilatérale, soit d’instant en instant un technicien. Dans la phylogenèse, Homo erectus a développé des techniques un million d’années avant de pratiquer des langages un peu détaillés. Dans son ontogenèse, chaque spécimen hominien baigne dans un environnement technicien dès le berceau ou les bras de ses géniteurs. Nos langages n’ont de significations que dans la mesure où ils sont des thématisations phoniques ou écrites d’un milieu technique préalable ; pour l’avoir oublié, les linguistiques « classiques », de Saussure à Chomsky, ont bien décrit quelques propriétés formelles des langues, mais sans pouvoir comprendre qu’il signifie. Pour Homo, même la « nature » est technicisée. Ses forêt traversées de chemins. Ses animaux chassés ou élevés rituellement.

On a d’ordinaire remarqué que les techniques angularisantes prolongent le corps anguleux d’Homo, et augmentent ainsi ses pouvoirs, parfois démesurément. Mais il y a plus essentiel. Pour chaque peuple, les techniques instaurent et soutiennent ses espaces et ses temps propres, donc sa topologie, sa cybernétique, sa logico-sémiotique, sa présentivité, - ce qu’on appelle sa culture ou sa civilisation. L’absence de la roue conforta les cultures constrictives et sans futur des Amérindiens. Inversement, leur saisie constrictive et sans futur leur dicta de ne pas développer la roue.

La technique est si première et si dernière chez Homo qu’il conçoit d’ordinaire l’Univers entier comme un objet technique, auquel il prête donc un Technicien maître : des dieux, un démiurge unique, des flux généraux, ou encore un grand Axiome. Au point qu’on peut se demander si beaucoup des problèmes métaphysiques d’Homo ne viennent pas de ce qu’il est incapable de concevoir quoi que ce soit sinon comme un objet technique, alors que l’Univers, qui cependant l’a produit comme technicien, n’est pas un objet technique, mais justement un objet naturel. Creare, faire croître, est l’actif de crescere, croître. Homo technicien a compris plus vite creare que crescere.

B. Absence de théories de la technique

Si la technique est si essentielle à Homo, on aurait pu attendre qu’elle suscite des philosophies multiples et riches. Or, il n’en fut rien. Ni Platon, ni Plotin, ni Thomas d’Aquin, ni Descartes, ni Kant, ni Hegel, même pas Marx, n’ont élaboré des philosophies de la technique. Rien non plus chez Confucius ou Lao Tseu en Chine, ni chez Çankara ou Ramanuya en Inde. Pour finir, il n’y a qu’Aristote qui, aimant à prendre les choses par le bas, s’est arrêté devant les « objets techniques » en même temps qu’il s’arrêtait devant les « parties des animaux » (De partibus animalium). Et ce fut la fameuse théorie des quatre causes : pour produire techniquement un objet, par exemple un vase grec, il faut un but (cause finale), une matière (cause matérielle), une forme (cause formelle), un agent producteur (cause efficiente) ; à quoi les Médiévaux ajoutèrent parfois une cause instrumentale (un tour, un ciseau, un marteau). On le voit, dans cette vue, la cause finale, qui est la première et la dernière, est « la plus noble », celle qui justifie les autres. C’est elle qui fait que, pour les Grecs et les Romains, l’Univers méditerranéen fut un Cosmos-Mundus (non-immonde), dont Homo est le Microcosme.

Avec le succès planétaire des physiques et des techniques occidentales, la théorie aristotélicienne des quatre causes devint le modèle de toutes les causalités, humaines ou divines. Le modèle partagé par le garagiste, le chirurgien, le théologien, et par Jéhovah lui-même, cette Cause Efficiente qui a créé Adam en sculptant dans la matière (le limon) une forme dont la cause finale était « à son image et à sa ressemblance ».

C. Premiers éveils

Somme toute, il a fallu attendre les années 1930, avec « Technique et civilisation » de Mumford, pour que soit déclaré que toute civilisation et toute culture étaient d’abord une affaire de technique. Ainsi l’invention de l’échappement des roues d’horlogerie dans le Moyen Age finissant inaugura des horaires assez exacts et constants pour que l’Occident passe du cabotage maritime à la traversée océanique, puis de l’Atelier à la Manufacture, à l’Arsenal, à l’Usine, à l’Industrie, suscitant du même coup des Couvents et des Etats nations. Jusqu’à ce qu’Homo se découvre un « étant-au-monde temporel », le Dasein de Sein und Zeit de Heidegger, en 1927.

Et ce fut seulement en 1957 qu’un jeune doctorant français, Gilbert Simondon, osa un titre décisivement philosophique : Du mode d’existence des objets techniques. Oui, les objets techniques avaient une portée « pratique » mais aussi « existentielle ». Jusque là il y avait bien eu des « Histoires de la technique » et des « Musées de la technique », mais qui se contentaient de juxtaposer des descriptions et des datations de machines et de processus. Encore l’ouvrage révolutionnaire de Simondon fut-il peu remarqué. Trop technique pour les philosophes, trop philosophique pour les techniciens ? Ou tout simplement trop déroutant. Pensez donc ! Les objets techniques, ces esclaves de nos vies courantes, concerneraient, conditionneraient, porteraient la perception secrète que nous avons de nos existences ! Alors que l’existentialisme venait d’avancer que l’exister (sistere, ex, se tenir projeté vers) est la trame ultime de la destinée et de la liberté humaines.

Cependant, en 1959, l’auteur de la présente Anthropogénie tomba sur Du Mode d’existence des objets techniques. Il venait de publier Les Arts de l’Espace, où la peinture, la sculpture, l’architecture, les arts décoratifs étaient compris comme le produit de gestes techniques particuliers, des gestes capables de construire et d’entretenir les espaces-temps de groupes ou d’individus, comme les gestes techniques ordinaires, mais encore de thématiser ces espace-temps, voire de leur conférer un statut d’absolu (solvere, ab, délier de toute opérativité locale et transitoire), en les survoltant ou en les neutralisant. Comme il s’agissait d’arts de l’espace, ces espaces-temps thématisés et absolutisés furent appelés là : « sujet pictural », « sujet sculptural », « sujet architectural », autant de « sujets d’œuvre » ayant un sens par soi, indépendamment des thèmes descriptifs ou narratifs qu’ils portaient. Par leur sujet d’œuvre, une Joconde de Vinci, un David de Michel-Ange, une Chiesa de Borromini étaient un « Vinci », un « Michel-Ange », un « Borromini » avant d’être une Joconde, un David ou une Chiesa romaine. En Afrique, une statue de roi, d’antilope ou de singe étaient, par leur sujet d’œuvre, « Kuba » ou « Luba », et « Bambara » ou « Dogon », avant d’être un roi, une antilope ou un singe. Même si politiquement et rituellement ils l’étaient aussi.

Or, dans ces années 1960, Homo était en train de passer décisivement de ce que l’Anthropogénie appelle le MONDE 2, celui du « continu distant » de la Grèce et de l’Occident, au MONDE 3, celui du « discontinu » contemporain. Ce tournant violent tenait, bien sûr, à de nouvelles Sciences, de nouveaux Arts, de nouvelles Ethiques, mais aussi et plus initialement à une mutation de la Technique, en train de virer des « machines d’énergie », qui avaient régné depuis l’origine d’Homo, aux « machines d’information », dont la théorie avait commencé d’être explicitée par la Théorie de l’information et la Cybernétique de I948. Ce retournement avait été théâtralisé par deux Guerres mondiales. Inchoativement en 1914-18. Décisivement en 1940-45.

Ainsi, l’addition de Les Arts de l’espace et de Du mode d’eixstence des objets techniques donnèrent Le Nouvel Age, dont les trois chapitres sur la science, l’art et l’éthique étaient précédés par un chapitre sur la technique aussi considérable que les trois autres ensemble. En octobre 1963, Gilbert Simondon, qui achevait alors L’individu et sa genèse physico-biologique, qui parut en 1964, écrivit à l’auteur ces lignes que nous recopions (les italiques sont de nous) parce qu’elles éclairent les trois ouvrages : « J’admire la force des idées, la richesse de la documentation, et cette unité, ce pouvoir d’intégration qui fait de votre livre le témoignage d’une façon de penser ayant sa propre logique, sa propre axiomatique capable de rendre compte des modes de réalités en train d’apparaître par le processus des inventions techniques. En plus, ce travail possède une grande force esthétique capable de créer un lien, d’instaurer une communication, sous les espèces d’une activité du schématisme imaginatif ». Dans ce contexte, le terme « esthétique » voulait dire assurément une saisie des choses qui, dans les espaces-temps des productions humaines, - donc dans leur topologie, leur cybernétique, leur logico-sémiotique, leur présentivité, - perçoit leurs implications et leurs instaurations existentielles. Qu’il s’agisse d’objets usuels, de théories scientifiques, d’oeuvres d’art, de protocoles politiques ou religieux, de coutumes, etc.

C’est peut-être en raison de cette « esthétique généralisée » (l’ouvrage d’un autre auteur porta ce titre au même moment) que Le Nouvel Age de I962 eut beaucoup plus de retentissement que les deux ouvrages, pourtant remarquables, de Gilbert Simondon. L’Académie des sciences de Pologne, qui cherchait alors à ouvrir le marxisme soviétique à la modernité, et en particulier à la phénoménologie, s’empressa de le traduire en polonais, Nowy Wiek, quitte à ajouter une préface ayant une coloration sociopolitique qu’il n’avait pas. Au Canada, la même année que le Nouvel Age, 1962, Mc Luhan avait fortement éveillé l’attention sur la Technique par son raccourci génial : « The medium is the message », où était asséné en cinq mots que les structures techniques d’un media (radio, télévision, etc.) étaient par elles-mêmes un message (existentiel) plus fondamental que les messages particuliers qui y étaient véhiculés ; ainsi avait-il cru pouvoir distinguer des media « chauds » (la radio) et des media « froids » (la télévision). Ayant eu connaissance de Le Nouvel Age par son conseiller Jean Lemoyne, le premier ministre Trudeau mit à la disposition de l’auteur tous les moyens, sans oublier des équipes de cinéma, pour organiser un colloque international sur le thème : « La Technique et ses implications culturelles ».

Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas que l’auteur n’ait pas saisi cette occasion ; peut-être que son penchant pour une « esthétique généralisée » le conduisait-il déjà à L’Intention sexuelle de 1965, et aux réflexions sur L’Industrial design de I970. Ce qui est remarquable c’est que le projet de colloque international sur la Technique, pourtant mûr, ne fut repris par personne. Quand, en 1990, la Société internationale de Métaphysique, regroupant une quarantaine de pays, consacra, dans son premier volume Person and Nature, un long chapitre à la Technique sous la signature de Janusz Kuczynski, ce fut encore en se référant presque exclusivement au Nouvel Age.

D. Quelques raisons de cette négligence

Pourquoi ce refoulement et même cette forclusion de la technique dans les ontologies et les épistémologies humaines ? Le thème mériterait des doctorats multiples. Contentons-nous de quelques suggestions.

(a) Homo, ce vivant bio-techno-sémiotique, quand il a fait les premiers systèmes de son Cosmos-Monde-World, est allé droit aux signes, et même aux signes les plus élevés : les astres, dans un mélange d’astrologie et d’astronomie, qu’on rencontre en Egypte et à Sumer, mais aussi à l’autre bout du monde, chez les Aborigènes d’Australie. Ensuite, devenu plus rationnel avec la « période axiale » (Jaspers) des années - 500, il s’est tourné vers des abstractions plus ou moins mathématiques : figures pythagoriciennes, idées platonicienne, topologies organiques des espèces éternelles d’Aristote, conversions mutuelle (Yi) du Yin et du Yang, Quick (sang épais universel) de l’Amérindien, Bon et Méchant du manichéisme. Comme si seul le sublime était capable de justifier Homo. Comme si de remarquer la part des techniques, trop contingentes, trop lourdement matérielles (guè-ôdès, disait Platon), aurait compromis sa justification comme espèce culminante.

(b) Homo a toujours attribué à ses langages des propriétés de révélation, de lucidité, de démonstration presque divines. Or, on humilie cette illusion si on reconnaît que les relations langagières (« dans les langues il n’y a que des différences », Saussure) ne sont que des spécifications et des thématisations des relations techniques dont elles se contentent de suspendre (mettre entre parenthèses) la dimension opératoire.

(c) La Technique n’est pas seulement un moyen mais un milieu. Et un milieu est largement indépendant de ce qu’il englobe, il a des développements imprévisibles, il domine plus encore qu’il ne sert. Reconnaître le statut de ‘milieu’ de la Technique dans la réalité humaine, c’est reconnaître la modestie de celle-ci. On peut penser que, pour que cette humilité devienne supportable, il aura fallu attendre les années 1960, lorsque Homo a commençé à se rendre compte que l’Evolution n’est nullement orthogénétique, mais buissonnante ; qu’elle n’est pas une montée constante vers lui, comme le croyait Spencer et Bergson autour de 1900, et encore Teilhardt de Chardin en 1950 ; que, pour parler comme Stephen Jay Gould, il n’y était qu’un « équilibre ponctué » parmi d’autres.

(e) Et on n’oubliera pas les raisons simplement épistémologiques. En effet, ce qu’Homo appelle ses idées, ses concepts, ses axiomes dépend surtout des aires corticales de son cerveau, lesquelles se caractérisent par leur vitesse et leur détermination ; ainsi, rien n’est plus facile que de spéculer, de contruire des système abstraits. Au contraire, les objets et les processus techniques relèvent largement du cerveau profond, par exemple des ganglions de la base et du tronc cérébral, lesquels ont des mémoires autonomes extrêmement performantes puisqu’elle permettent à un coiffeur ou à un pilote d’avion de retenir des milliers de nuances dans le maniement d’une paire de ciseaux ou d’un manche à ballet avion. Mais ces apprentissages solides sont très lents à acquérir et à modifier. Ainsi, les idées abstraites se passent d’un maître à un disciple, parfois en un instant, tandis qu’il faut souvent de longues années pour qu’une aptitude technique passe d’un maître à un apprenti.

(f) Et toujours épistémologiquement, l’ordre d’exposition et l’ordre d’invention ne sont pas les mêmes dans la technique et dans la philosophie. Descartes est si convaincu de jouer avec des idées « claires et distinctes », Spinoza avec des « idées adéquates », qu’ils croient tous deux pouvoir décrire un ordre d’exposition équivalent à leur ordre d’invention ; et ils écrivent des « discours de la méthode », des « règles pour la direction de l’esprit », une « éthique démontrée de manière géométrique » ; leur prétention rationaliste se retrouve même chez certains empiristes anglais. Or, pareille illusion n’est guère ou pas possible pour le technicien. Dans l’invention de la machine à vapeur par Watt, Simondon y insiste, les croisements de la théorie et de l’empirie sont si nombreux, si inextricables, en particulier entre invention analogique préalable et rectification digitale postérieure, qu’un discours de la méthode technique n’est pas envisageable. La tour Eiffel est un exemple populaire de la part des opérations ouvrières au jour le jour dans la construction-invention des objets techniques.

(g) Enfin, la confiance et la défiance d’Homo à l’égard de la Technique a une source ontologique. Il faut se rappeler que l’articulation primordiale dans l’Univers est la distinction : fonctionnements / présence (s). (Anth.Gén., ch.8), et que partout on retrouve chez Homo sa faveur pour les expériences de présence mettant les fonctionnements entre parenthèses : la musique, les arts de l’espace, les rites religieux, l’orgasme, toutes les formes banales de l’ivresse quotidienne, le nirvana, le dikr, le vaudou. Ces « expériences de sommet » (ces peak-experiences retrouvées par Maslow chez tous les étudiants d’une Université que leurs compagnons jugeaient d’avance « normaux ») tiennent en des mises entre parenthèses des fonctionnements, tantôt en neutralisant, tantôt en survoltant leurs effets de champ perceptivo-moteurs et logico-sémiotiques (Anth.Gén., ch.7), dans cette compatibilisation des incoordonnable qu’est le rythme, avec ses huit ressources (ibidem)

Or, la technique est du côté des fonctionnements, et le mot « rythme » n’y désigne guère que la régularité des cadences. Ainsi, Homo admire la technique, il la développe, elle l’absorbe, elle lui donne chaque matin ses buts immédiats. Mais c’est toujours un peu comme s’il s’agissait d’un préalable ou d’un fondement en vue de quelque chose d’autre, seul vraiment essentiel (« cause finale ») ; par exemple, le travail pour le loisir. Bouddha quitte la direction « technique » d’un royaume pour aller chercher le silence du sans souffle (nir-vana) où les fonctionnements sont abolis. Un PDG japonais quitte, du jour au lendemain, l’immense usine qu’il a mis sa vie entière à bâtir pour aller à l’écart contempler les cerisiers en fleur. Comme si la technique, si respectable soit-elle, n’était jamais le dernier mot, mais pour finir toujours un moyen, un jeu de ends and means. Même quand elle interroge les espaces infinis aux environs du bing bang pour tenter d’effleurer, de pressentir le Dernier Mot, la Question Ultime, censés d’une autre nature qu’elle.

Ainsi les philosophes, convaincus d’avance que la technique n’est pas ultime, auraient fini par oublier combien elle est néanmoins première, constamment première. L’Anthropogénie n’est pas une philosophie. Occupée d’origine, de genèse, de « génie », elle prend en compte les visées ultimes, mais à partir de leurs préalables. Surtout quand ces préalables, comme la Technique, peuvent être plus ou moins neutralisés, survoltés par des conduites « présentives » (favorisant la présence pure), mais jamais dépassés ni oubliés.

(h) Reste à préciser que la Technique n’a pas toujours eu le même poids dans la phylogenèse d’Homo. Malgré ses montées en puissance du paléolithique au néolithique, aux empires primaires, aux artisanats rationnels grec et romain, elle ébranla peu la Nature ; et cela même depuis que, vers l’An 1000, Homo occidental, ne voyant pas Christ revenir, décida de non seulement obéir à la Nature, mais de l’exploiter, en devenant un ingénieur, cocréateur à côté de l’Ingénieur Créateur. Les machines d’énergie créaient des perturbations locales, mais les forces naturelles, incommensurablement plus puissantes, rétablissaient bientôt les équilibres écologiques compromis. Les systèmes économiques et politiques gardaient l’illusion de gouverner le monde. Encore en I948, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Etats se proclamaient « souverains ».

Il n’en va plus de même depuis le règne des machines d’information, au lendemain de la seconde Guerre mondiale. Autant le savoir-faire des machines d’énergie était lent à transmettre, autant celui des machines d’information est rapidement déchiffrable et assimilable, en même temps qu’il est globalement transmis par le développement des communications qu’il génère. En cinquante ans, le couple énergie-information a modifié les équilibres écologiques de la Planète entière, c’est-à-dire ses climats et ses espèces vivantes. Homo technicien a aujourd’hui plusieurs des propriétés de cet Ingénieur omniprésent qu’autrefois il imaginait être le Démiurge de son Univers. En 2007, il espère en 2008 recréer au CERN plusieurs des conditions du big bang. Urgences qui détournent encore davantage de toute philosophie de la Technique. Ou occasion d’y rêvasser dans des moments de relâche de plus en plus rares.

Chapitre 1 - LES TROIS VISAGES DE LA MACHINE

En abordant l'histoire de la technique, le sociologue a la satisfaction d'y retrouver les mêmes étapes, quel que soit le point de vue envisagé. Qu'il s'intéresse dans la machine à ses grands types de fonctionnement, à ses incidences politiques ou artistiques, à l'optimisme ou au pessimisme qu'elle a suscités, il est toujours reconduit à considérer trois époques : ce qui précède la révolution industrielle, la révolution industrielle elle-même, enfin nos années. Bien entendu, on discutera des dates précises, on se demandera quels faits plutôt que d'autres ont décidé du début et de la portée des grands âges. Mais les articulations d'ensemble demeurent, et Mumford en a donné une expression classique en distinguant une ère éotechnique, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une ère paléotechnique, qui couvre le XIXe et le début du XXe, et une ère néotechnique, que nous inaugurons [1].

Nous n'échapperons pas à une division semblable. C'est peut-être le progrès le plus substantiel de la réflexion en la matière que d'avoir cessé de parler de la machine en général, pour y distinguer trois stades, trois visages, violemment contrastés, et ayant suscité des réactions culturelles très diverses. On ne peut aller droit au dernier, au nôtre, car ses prédécesseurs inspirent encore nos philosophies optimistes ou pessimistes comme aussi nos options quotidiennes, irritées ou fascinées, à son égard. Et d'ailleurs les stades les plus avancés d'une technique continuent de comprendre les premiers comme éléments : le faîte reste porté et conditionné par les étages.

Il nous faut donc faire retour au passé dans le but de saisir génétiquement les articulations, les stratifications des engins actuels, et nos réactions émotives à leur endroit. En termes prétentieux, notre recherche se voudrait non historique mais phénomé nologique et structurelle, - comme il convient à un avènement de culture réfléchi.

1A. LA MACHINE STATIQUE

La paléontologie fait dater l'apparition de l'homme de celle de ses outils. Aiguilles et peignes d'os, haches et flèches de silex prouvent, à ses yeux, plus que la forme et le volume d'un crâne. Ce sont en effet des moyens de transformation dont les relations internes et externes montrent bien que leurs fonctions ont été saisies comme telles, comme un univers « second » - la technique - capable à son tour d'être transformé, développé. Le singe de Kœhler, s'avisant de prendre un bâton pour atteindre une banane, invente un outil transitoire, qui pour autant n'en est pas un. L'outil vrai se stabilise, se détache, renvoie à d'autres artifices complémentaires et à son propre développement. Il suppose un pouvoir de symbolisation, d'objectivation, de prise de distance propre à l'homme. La manière dont son idée implique celle de système invite à mettre son développement en relation avec celui du système par excellence : la langue [2].

Quels ont été les premiers principes machiniques mis en usage ? Dès le paléolithique, des représentations rupestres de pièges à fauves montrent comment l'animal, en touchant le fond, déclenchait sur lui la chute de troncs d'arbres biseautés : c'était avoir mis en œuvre le principe du levier. Mais le vrai départ de la machine commence à l'ère néolithique avec la roue. Dans l'emboîtement du disque et de l'axe, celle-ci apportait une application plus riche des fonctions conjuguées et achevait de munir la première Antiquité pour son essor. Levier et roue, avec leurs dérivés, la poulie, le treuil, l'engrenage, le tour, - tous engins de démultiplication des forces, - suffiraient à porter, dans la guerre et dans la paix, les cultures agraires du Nil, de l'Euphrate, du Gange et du fleuve Jaune.

Il n'en fallut pas beaucoup plus à l'Antiquité classique et au premier Moyen Age. Pour des raisons religieuses et sociales [3], les Anciens furent moins ingénieurs qu'astronomes et physiciens, et la pauvreté mécanique de leurs sabliers et de leurs clepsydres contraste avec le raffinement mathématique de leurs cadrans solaires. Même leur vocabulaire nous déçoit ; le grec Mèchanè et le latin Machina désignent le côté d'astuce, de surprise, d'efficacité brutale des engins plutôt que leurs caractères proprement machiniques d'indépendance et d'automaticité [4]. Si Ctésibios invente une pompe aspirante et foulante, si Héron d'Alexandrie utilise la pression de l'eau et de l'air chauffés, c'est principalement pour combiner des automates à des fins ludiques ou cultuelles. Somme toute, il n'y a qu'un domaine où les techniciens antiques prirent leurs dons au sérieux : celui des machines de guerre, surtout des catapultes à torsion, où d'ailleurs ils eurent tôt fait de transformer les enseignements de Philon de Byzance, de Vitruve et d'Héron en recettes empiriques. Pour le reste, les Romains utilisent dans leurs mines d'Espagne des chapelets de vis d'Archimède afin d'éliminer les eaux ; ils développent les norias et, à la veille de l'ère chrétienne, les moulins à eau. Mais ces inventions remarquables n'apportent pas la révolution technique dont elles étaient susceptibles, et même en architecture, où ils eurent pourtant le mérite de perfectionner les procédés du clavage, nous voyons les citoyens de l'Empire continuer à recourir à la solution dispendieuse des aqueducs à plan incliné, alors qu'on avait appliqué à Pergame, dès le IIe siècle avant notre ère, le principe des vases communicants. Tant il est vrai que la connaissance technique n'est pas simplement cumulative et suppose un esprit qui décide de l'exploiter ou de la laisser en friche. Schuhl parle de la mentalité « prémécanicienne », voire « antimécanicienne » de l'Antiquité [5].

La civilisation occidentale, à partir du fatidique an mil, va profondément modifier cette attitude. Si la technique jusque-là visait des fins sans trop se préoccuper des moyens, c'est qu'elle disposait abondamment d'esclaves, force motrice faible, chère à nourrir, mais mobile. La chute de l'Empire jointe à une réflexion progressive sur les implications du christianisme tarira cette ressource ; le premier but de la technique sera désormais, avant même la poursuite des résultats, d'alléger le fardeau de l'homme, - ce qui eut pour effet de favoriser grandement les résultats. Et l'Occident va se lancer dans une prodigieuse recherche et exploitation des forces extérieures : forces de l'animal dans la ferrure et le harnais ; forces physiques dans le développement incessant des roues hydrauliques, des moulins à vent venus de l'Islam, de la voilure des vaisseaux ; forces de régulation dans le gouvernail fixe et le métier à tisser à pédales ; forces chimiques dans la poudre à canon et surtout dans la distillation des acides sulfuriques et nitriques, adjuvants du métallurgiste ; tout cela entraînant l'usage de supports légers et idoines : le verre incolore, milieu des réactions chimiques, et le papier, conjoint bientôt aux caractères mobiles et à la presse à imprimer [6].

Et pourtant, ces conquêtes qui prennent place entre le Xe et le XIIIe siècles, s'estompent presque devant une autre, contemporaine [7] : l'horloge mécanique, dite encore à poids ou à échappement. L'événement est l'un des plus considérables de l'histoire. Spengler y voit le symbole de la culture nouvelle, parce que la sonnerie régulière, puis l'aiguille sur le cadran allaient manifester une obsession de la durée exacte et efficace, inconnue des Chinois, des Indiens, des Grecs, et pénétrant toutes nos créations. Mumford en fait dater l'ère « éotechnique » proprement dite et souligne que l'horloge, engendrée par les besoins de régularité des monastères, allait fournir à l'homme occidental ce cadre abstrait, rigide, indépendant du temps vécu des saisons, qui l'inviterait à concevoir le passé comme tel (qu'on songe aux résurrections historiques de la Renaissance, du Classicisme et du Romantisme), à se repérer rigoureusement dans l'espace (voyons la boussole, le compas de navigation, la cartographie, les explorations territoriales), à s'intéresser aux grandeurs et aux puissances pures (éléments du capitalisme), enfin à engendrer ces résumés de précision, de régularité, de synchronisation, d'accélération que sont nos machines.

Car, du point de vue machinique, l'échappement n'est pas un simple progrès mais une mutation. Rien dans le déclenchement de l'arc ou de la catapulte, ni dans le basculement rythmique de la noria ne présage l'idée de cette oscillation retenant et libérant alternativement le mouvement [8] . Dès lors, le nouvel esprit mécanicien est né. Il sera possible d'envisager la répétition indéfinie d'une action identique, moyennant un remontage. Il sera possible même de combiner d'avance une succession d'actions différentes : l'horloge à poids contient en germe non seulement le calendrier perpétuel de Strasbourg, mais tous les automates qui illustreront l'horlogerie suisse des XVIIe et XVIIIe siècles. Et si l'on méprisait tant de virtuosité gratuite, qu'on se souvienne que le procédé, sous la forme du sautoir, alimente la machine arithmétique de Pascal, et que la came, qui appartient au même esprit, est à la source de tous nos engins de modèlement.

Telle fut en substance la technique, de ses origines aux années 1750, puisque les grandes découvertes scientifiques de la Renaissance et du Baroque ne sortirent leurs applications industrielles que très tard. On peut la voir culminer dans la navigation du XVIIIe siècle. étant donné la situation de leurs colonies, Portugais et Espagnols longeaient les côtes jusqu'à la latitude du pays à atteindre, puis suivaient le parallèle, calculé par la hauteur angulaire de l'étoile polaire, selon un procédé déjà connu des Grecs. En raison de leurs rivalités, et parce que leurs colonies se trouvaient dans les hautes latitudes où le parallèle fait un détour plus sensible, Anglais et Français se livrèrent à une compétition acharnée pour réaliser une navigation en ligne droite, qui supposait le calcul délicat des longitudes. Il y fallait soit des chronomètres soit des instruments d'optique, dont le raffinement mit en œuvre des tours et des machines à diviser qui sont les ancêtres directs de tout notre outillage. Muni de ces ultimes précisions horlogères, de sa redoutable artillerie, de sa prodigieuse voilure, un vaisseau de l'amirauté de Louis XVI résume la technique ancienne [9].

Si la machine en était restée à ce stade mécanique, où elle se contentait de transmettre directement ou indirectement du mouvement [10], elle n'aurait guère posé de problème, et l'on ne voit pas que les philosophes du temps s'en soient beaucoup préoccupés. Ils avaient conclu seulement qu'elle était, comme les outils et les ustensiles de toutes sortes, un objet artificiel, par opposition aux êtres vivants et aux minéraux, et qu'elle avait une causalité un peu particulière, qu'Aristote avait appelée instrumentale. Pour autant, ils la tenaient en piètre estime comme tout ce qui concernait la réalisation pratique et le travail manuel, indignes d'un homme libre, mais sans y trouver rien d'inquiétant [11]. Qu'était-ce qu'une poulie, un treuil, une catapulte, un bélier de siège, même une horloge à poids ou une pompe, sinon un geste prolongé dans un membre semblable à nos membres, pareil au bras qui enroule, dévide, balance, tournoie, à la main qui boucle, accroche, relâche en cadence ? Et c'est en effet l'image du corps accru qu'allèguent le plus souvent les théoriciens. D'ailleurs, le matériau presque exclusif était le bois, le plus docile, le plus proche du corps humain, tandis que le fer, avec les violences du mineur et du forgeron [12], restait l'exception. Quant aux moulins et aux voiliers, s'ils faisaient autre chose que prolonger un geste, ils n'en continuaient pas moins de capter de façon très visible les éléments les plus familiers. Orateurs, poètes, décorateurs, liturgistes eurent là, durant des millénaires, un inépuisable arsenal d'images comprises de tous et rassurantes. Le caractère naturel est même si propre à ces formes d'énergie qu'il en explique la qualité et le défaut : rendement très élevé contrastant avec le gaspillage des machines à vapeur, et irrégularité due aux caprices des saisons.

La sympathie cosmique se renforçait par le mode d'apprentissage : intuitif, celui-ci consistait en l'acquisition d'un tour de main. Les choses étaient censées receler des pouvoirs mystérieux que l'artisan dégageait dans un contact intime ressemblant à un apprivoisement, à un domptage ; le modeleur éprouvait la glaise à fleur de paume, le paysan savait la terre et la pluie dans un toucher de tout le corps.

L'interposition de l'outil et de la machine y changeait peu : instruments de contact, ils participaient à la proximité du geste ouvrier. D'où le caractère initiatique de l'enseignement, tant chez les primitifs que dans nos corporations, qui achèvent de témoigner pour les vertus de la machine ancienne en liant l'homme à la société autant qu'à la nature : le tour de main supposait le commerce direct et quotidien du maître, dont on recevait la « maîtrise » dans une sorte de filiation. De semblables rapports de travail engendrèrent des structures sociales généralement stables et chaudes, malgré les inégalités. On notera seulement une évolution depuis l'Antiquité, contente de se soumettre à l'ordre du monde, jusqu'à la Renaissance, pressée de l'exploiter. Mais que la technique pour Francis Bacon soit « l'homme ajouté à la nature » ne comporte, comme pour Descartes, aucune idée de violence. A leurs yeux, nous agissons sur e!le - d'ailleurs plus en désir qu'en acte - en agissant comme elle, selon une formule chère à Marsile Ficin.

Ce tableau paraîtra idyllique pour la fin de la période. Les industries nouvelles, - mine, verre, imprimerie, - durent beaucoup au capitalisme, qui s'empressa de les soustraire aux règlements sociaux de la corporation. D'autre part, c'est dans la mousqueterie qu'apparurent pour la première fois les avantages de la production en masse, ce qui engendra une collusion entre technique et militarisme qui fit de l'armée en campagne et de l'industrie sur pied de guerre l'idéal de maints techniciens. Enfin, l'accroissement bénéfique de la demande dépendit, à travers le luxe bourgeois, de celui des grandes courtisanes [13]. Mais ces alliances douteuses concernent plus l'atmosphère favorable à l'objet éotechnique que lui-même, et ne compromettent pas le tableau rassurant que nous avons brossé. Capitalisme, militarisme et luxe de cour, tout en introduisant des tares, gardèrent une signification culturelle considérable, comme en témoignent les réalisations urbanistiques du XVIIe siècle.

La Grande Encyclopédie parut, autour de 1700, en conclusion et comme en apothéose de cette ère [14]. Empressons-nous de dire qu'elle annonçait déjà, par plus d'un trait, l'âge nouveau. Elle inaugurait la compréhension scientifique de la machine en l'éclairant des lois de la mécanique édifiée par Galilée, Descartes, Leibniz, Newton, et ainsi dépassait l'habileté fortuite et incommunicable des techniciens antérieurs. Mais c'est un de ces moments exceptionnels où l'humanité glisse d'une phase à une autre en conjuguant les bénéfices et en neutralisant l'un par l'autre les inconvénients. La machine y est scientifique sans laisser d'être intuitive. Elle n'abolit pas le tour de main, elle l'explicite plutôt et le rend transparent à lui-même, conjoignant corps et raison. Ce merveilleux et précaire équilibre culmine dans les quinze volumes de planches, qui parlent à la fois à l'esprit, à l'œil, au geste, et conjoignent les vertus du chiffre, qui sera le monde de l'avenir méconnu par Vinci, avec la saisie simultanée du regard, que Vinci, en parfait Renaissant, avait exaltée comme la fruition suprême. Tout cela reste à la mesure de l'homme, jusque dans les apparences : la machine fait figure de meuble dans la maison, à moins que, moulin pour le meunier, elle ne soit maison elle-même. D'ailleurs, dans sa partie illustrative, qu'est l'Encyclopédie sinon un atelier idéal où toutes les machines seraient rassemblées en un ordre clos, à portée de la main, dans la forme semi-mentale de l'imprimé ?

Mais, répétons-le, elle fut une transition. En pénétrant la machine de science, elle l'exposait à devenir l'instrument d'une production abstraite, échappant à la mesure de l'homme. Du même coup, elle enlevait à l'apprentissage son caractère initiatique et le mettait à la portée de quiconque voulait faire un effort : c'était ébranler les privilèges corporatifs et tout l'ancien régime. L'Encyclopédie prélude donc directement à la Révolution industrielle et à la Révolution française. Elle conclut le premier âge de la machine en ouvrant le second.

1B. LA MACHINE DYNAMIQUE

On n'est pas d'accord sur les débuts de la Révolution industrielle. Il a été de mode d'y voir une conséquence des guerres napoléoniennes : celles-ci ont stimulé la découverte et, par les armées nationales avec leur logistique complexe, ont mis l'Europe occidentale en état d'industrialisation. Gênés par cette thèse peu flatteuse pour l'humanité, des historiens pacifistes comme John U. Nef ont souligné, au contraire, que les jeux étaient faits depuis 1785 et qu'il faut donc plutôt invoquer l'ère de paix exceptionnelle qu'avait été le XVIIIe siècle, première esquisse d'une Europe unie [15]. Au vrai, dans la guerre comme dans la paix, la Révolution industrielle eut des ancêtres lointains. Ses engins les plus caractéristiques, - la machine à vapeur, le haut fourneau à charbon, le métier à tisser automatique, - sont l'aboutissement de centaines d'inventions de détail, dont on suit la filière serrée dès le XVIIe siècle, la Renaissance et même antérieurement. Et nous savons que le capitalisme, le luxe de cour et l'esprit d'enrégimentement militariste qui allaient favoriser la mentalité industrielle avaient d'anciennes lettres de créance. Car il faut voir que cette Révolution fut autant un climat général qu'une effervescence machinique. Si, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, le besoin d'une machine à vapeur de bon rendement se fit de plus en plus pressant, c'est que de graves problèmes commerciaux se posaient tantôt à des filateurs débordés par la demande des tisserands, tantôt à des tisserands ne parvenant pas à suivre l'offre des filateurs, alternative exaspérée par une curieuse loi qui supprima un temps les droits sur les soieries et les cotonnades des Indes pour fouetter délibérément le textile anglais. La Révolution industrielle apparaît donc comme un confluent où se croisent la technique (puddlage du fer en 1783), l'économie (suppression des derniers privilèges des corporations et extension des marchés sous l'influence du libéralisme de Smith), la politique extérieure (colonisation des Indes) et intérieure (exode des paysans anglais vers les villes sous la pression des gentlemen-farmers), le tout animé par ce qu'il faut bien appeler une mentalité nouvelle [16], où la ferveur calviniste eut la plus grande part [17].

Quoi qu'il en soit des temps et des causes, autour de 1800 la machine montre un nouveau visage. Elle cesse d'être un moyen innocent d'alléger quelque peu les tâches humaines et d'assurer, vaille que vaille, une subsistance au jour le jour, pour apparaître comme un instrument de puissance indéfinie destiné à satisfaire des besoins également indéfinis. On peut prendre pour signal de cette mutation le passage de la machine de Newcomen à celle de Watt. Dans la Newcomen, la vapeur avait pour effet de repousser le piston, alors poussé par la pression atmosphérique : le travail dépendait de celui, fatalement limité, d'une force naturelle, le poids de l’air ; nous étions toujours dans le monde du moulin à vent et à eau. Watt retourne le problème : dorénavant, c'est la vapeur qui poussera, assumant le temps moteur, et comme on peut accroître indéfiniment sa pression, la puissance elle aussi sera indéfiniment multipliable [18]. Ainsi les commandes passent de la nature à l'homme : l'énergétisme, tel que le développeront la thermodynamique et bientôt l'électrodynamique, est né. Il trouvera du reste un allié puissant dans un principe déjà ancien, mais qui prend un nouveau départ à son contact : l'organisation. Et la machine, qui depuis ses origines n'avait guère alerté les hommes de culture, se prit à inspirer une morale et presque une religion : celle de l'efficacité, de la quantité, du rendement, du progrès, par la force brute dans la machine à vapeur, par la force organisée dans le métier à tisser ou le téléphone. Le chemin de fer fut le chef-d'œuvre de l'époque pour avoir conjugué ces deux grandeurs.

Il y eut les optimistes à qui la vapeur, bientôt l'électricité et le pétrole, semblaient promettre le salut universel. Marx voyait bien que les engins nouveaux aliénaient le prolétariat, qu'ils favorisaient la « dégradante division du travail », mais c'était à ses yeux un inconvénient transitoire qui tenait essentiellement à l'emprise du capitalisme : il suffirait de renverser celui-ci et de donner à l'ouvrier la possession de ses instruments de travail pour entraîner des jours meilleurs. Un Berthelot se montrait plus confiant encore lorsqu'il estimait que les nouveaux instruments s'appliquant à la synthèse chimique dont il était le promoteur, non seulement combleraient les besoins matériels de l'être humain, mais engendreraient fatalement, par la surabondance, un régime politique assurant le bonheur et la vertu. Il faisait ainsi, en technocrate avant la lettre, l'économie de la révolution, où Marx .voyait un marchepied presque partout nécessaire.

Mais la grande majorité des hommes de culture se montrèrent sombres, estimant que les inconvénients de ce qu'ils commençaient d'appeler le monde moderne étaient liés à son être même. Il n'y eut pas seulement la longue plainte des poètes, de Vigny à Rilke, en passant par les fureurs de Nietzsche. Flaubert, qui tenta une saisie du siècle à bras-le-corps, fit la preuve qu'il était possible d'élever au style la Carthage ou l'Alexandrie anciennes, voire la province encore traditionnelle de Madame Bovary, mais non ce qu'il y avait, dans les institutions et les choses, de proprement XIXe siècle ; l'échec de L'éducation sentimentale prélude à celui du naturalisme. Les peintres, plus radicaux, prirent le parti de taire un monde qui leur échappait : les ateliers de la Renaissance entraient de plain-pied dans les tableaux de Dürer et les moulins du XVIIe siècle dans ceux de Rembrandt ; la locomotive, malgré le premier enthousiasme de Turner, ne devint picturale qu'à travers les brouillards de l'impressionnisme [19]. Seuls les architectes-ingénieurs étaient confiants dans l'acier et le béton, encore qu'ils les employassent d'habitude pour simplement agrandir une architecture ancienne sans caractère. Le désarroi général s'exprime bien dans les contradictions des esthéticiens du temps, qui ballottent entre la vérité nue du pur fonctionnel, indigente vu l'élémentarité de la machine de l'époque, et le mensonge de l'ornement qui aboutit au modem style : on supporta des culasses par des colonnes corinthiennes, on en dissimula derrière des tapisseries [20]. Ruskin est sans doute logique quand il prêche la fuite d'un monde qui lui semble dégradé et le retour à la nature, source de vie. Son avis est partagé par des moralistes moins esthètes ; dans le mythe d'Erewhon, en 1872, Butler, supposant que les machines obéissent à la sélection naturelle de Darwin et qu'elles sont parvenues au moment d'évincer l'homme, propose la seule mesure salvatrice : leur destruction.

Il entre assurément beaucoup de préjugés, beaucoup d'ignorance dans ces manières de voir. Mais enfin, une condamnation si unanime et si persistante visait incontestablement plus loin que les tares politiques dénoncées par Marx et devait tenir à quelque caractère profond des nouveaux objets. Suffit-il alors, pour expliquer le malaise, de dire que l'environnement de fumées, de poussières et de scories, à Pittsburg et ailleurs, plaçait le patron nanti dans une situation presque aussi morne que ses ouvriers rachitiques ? Que, pour la première fois dans l'histoire, une civilisation entière reposait sur la mine, la plus inhumaine et la plus arriérée des industries ? Que le culte du rendement exigeait de tous une contention qui engendra les étroitesses terre à terre de la morale victorienne et une conception barbare de l'école, assurant l'instruction mais aussi la discipline dépersonnalisante requise par les nouveaux emplois [21] ?

L'explication est trop simple. Les pays sont très différents à cet égard, et l'Allemagne ne connut jamais les excès monstrueux de l'Angleterre [22]. De plus, les hideurs caractérisent la machine dynamique dans le couple charbon-acier de ses débuts, mais elles s'atténuent dans le couple électricité-aluminium dès 1850 et dans le couple pétrole-métaux spéciaux dès 1880. L'appareillage électrique invite à la propreté, à la finesse, à la géométrie ; le courant, facilement transportable en tous les points de l'atelier ou de la région, suggère la décentralisation industrielle en libérant les machines de l'arbre de transmission unique de la machine à vapeur [23] ; le pétrole produit le même effet et, permettant l'automobile, libère les centres engorgés par la fatale convergence des lignes de chemin de fer. Tout cela ne favorise-t-il pas une vie franche et salubre ? Mumford en était si convaincu qu'à la suite de Lénine il a vu dans l'électrification, le pétrole et le téléphone la possibilité d'une ère nouvelle, « néotechnique », relayant l'ère « paléotechnique » du charbon et de l'acier, à la condition que les hommes tirent les conséquences économiques et politiques de leurs nouveaux pouvoirs. Sous l'angle du laid, du sale et de la fatigue, les défauts de la machine dynamique semblaient donc corrigibles et ne pas tenir à son être même. Or les critiques ne se montrèrent pas satisfaits pour si peu. Pas plus que sur les injustices sociales, ils n'appuient leur argumentation essentielle sur les laideurs et les brutalités et, contrairement à l'opinion de Mumford, un passage complet à l'électricité - s'il est possible - n'aurait pas dénoué le nœud du problème. Quel est-il, si l'on essaye de remonter au-delà des formulations maladroites et passionnées ?

1B1. La machine dynamique d'énergie

La machine énergétique du XIXe siècle est en rupture avec l'homme et avec la nature. La machine mécanique qui l'avait précédée prolongeait le corps humain et les forces naturelles : moulins, voiliers, même les pompes et les presses, captaient l'eau et le vent selon leur débit propre, les mettaient en œuvre sans travestissement, les utilisaient sur place [24]. Au contraire, la locomotive, le haut fourneau, la turbine électrique et le moteur à explosion, non seulement s'isolent de l'ouvrier mais, au lieu d'épouser les forces naturelles, ils les attisent de toutes les manières ; ils les transmuent d'une forme dans une autre, - mécanique, thermique, électrique, chimique, - et c'est même à ce propos que sera découvert le concept de l'énergie et le principe de sa conservation ; ils les transportent en tous lieux sans rappel de leur origine. D'où le sentiment, exprimé par les témoins, de se trouver devant un nouvel être qui, même quand il n'était pas effrayant comme les premiers hauts fourneaux, ni coupable de viol comme l'usine et le chemin de fer déflorant le paysage, restait inassimilable par la culture et les systèmes de valeurs consacrés, puisqu'on n'y connaissait que l'homme, la nature et quelques objets les reliant. Après les engins d'autrefois, semi-artificiels, la machine énergétique est un artifice consommé, formant un règne à part, insolite.

De plus, un moyen ne nous paraît naturel que s'il se rattache visiblement à une fin concrète : moudre du grain, lever une pierre au haut d'un mur, teindre un vêtement. C'était le cas de la machine mécanique dont l'énergie était polyvalente en droit (on pouvait l'utiliser à mille choses) mais en fait se limitait à une tâche à laquelle elle était « consacrée ». La machine énergétique brise cette liaison : sa fin n'est plus de faire une action concrète, mais de produire de l'énergie en général. Elle est un moyen de moyen. Elle inaugure le règne du pur moyen, aussi distinct de l'homme et de la nature, aussi insolite, - d'aucuns diront : monstrueux, - que le règne du pur artifice.

Elle a même, en plus de son étrangeté, quelque chose d'agressif pour le vivant. Alors qu'il se ravise, adapte des opérations toujours neuves, et opère par synthèse et par continuité, elle va droit devant elle, répétant inlassablement la même action, analysant à l'extrême ses processus. Cela se tolérait dans le tic-tac lent de l'horloge et du moulin, proches des rythmes vitaux, mais, dans la vitesse centuplée des concentrations d'énergie, montre un inquiétant visage, celui de la matière nue. La poussée linéaire, la multiplication numérique, la fragmentation analytique sont les caractères mêmes de la matérialité. Sous l'effet de l'accélération, elles prennent un relief, une pureté qui fait de l'aller et retour obsédé du piston, de la bielle et de la roue, l'antipode vertigineux de la vie. La honte pour celle-ci, c'est que pareil aveuglement se révèle, en bien des cas, plus efficace que ses souplesses. Le vivant se sentit dépossédé.

Il ne lui restait plus qu'à s'obliger à prendre lui-même les façons d'être de l'envahisseur. N'insistons pas trop sur le travail à la chaîne, qui donne au geste une stéréotypie où l'homme se modèle sur la machine, où il la « sert » en une instrumentante à rebours : c'est là une conséquence qui s'inscrit dans la logique de l'énergétisme mais qui n'appartient peut-être pas à son essence ; de droit, il tend aussi bien à réduire les tâches du manœuvre. Plus fondamentale fut l'emprise sur l'intelligence de l'usager, de l'ouvrier, voire de l'inventeur. En effet, la machine énergétique n'appartient ni à l'expérience vécue de l'ancien tour de main, ni à la vraie connaissance scientifique. Rien là de scandaleux, dira-t-on, puisque entre la fonction non critiquée de l'empirie et le fait critiqué de la science, il y a place pour un troisième ordre : celui de la fonction critiquée, qui appartient à la technique moderne [25]. Mais justement, dans le monde dynamiste, la fonction réduite à elle-même (moyen de moyen) est si pauvre, si matérielle, qu'elle n'a jamais pu se tailler une province bien définie au royaume de la connaissance, et nous voyons la plupart des techniciens de l'époque hésiter entre le statut de trouveurs empiriques, et celui, aussi peu glorieux, de simples applicateurs de théories savantes. A cela, plus qu'à une prétendue modestie ou incapacité d'expression, il faut attribuer que les techniciens du XIXe siècle se confinent dans les problèmes de métier et répugnent à toute idée générale sur la technique, sauf pour affirmer une foi irréfléchie dans le progrès quantitatif ou, plus souvent, pour se situer eux-mêmes en dehors de la culture, fief, à leurs yeux, du philosophe, du littérateur, de l'artiste et, depuis peu, de l'homme de science [26].

Cet état de choses eut un retentissement sur les relations sociales. Il est assurément difficile de faire le départ entre les abus du capitalisme critiqué par Marx et les méfaits de la machine énergétique. Mais aux classes engendrées par les structures économiques, celle-ci vint ajouter, ou superposer, trois classes également « aliénantes ». L'homme d'affaires l'utilise à des fins économiques ou politiques, et cela d'autant plus arbitrairement qu'elle n'a pas de finalité intrinsèque ; du coup il est mis en question, et par cet arbitraire même, et par son ignorance à l'égard des instruments sur lesquels il s'appuie et qu'il doit se contenter d'exploiter. Le technicien, ingénieur ou contremaître, comprend ses instruments, - bien qu'il s'éprouve comme un savant bâtard, - mais en retour il est exclu de la décision des fins, extrinsèques à la machine et relevant de l'homme d'affaires ou du politicien. Enfin l'ouvrier, simple cheptel de fonctionnement, est exclu tant de la vraie compréhension de la machine que de celle des buts poursuivis. Et ce qui prouve qu'il s'agit là de caractères liés au statut machinique énergétique, c'est qu'on les retrouve dans la Russie stalinienne, où l'arbitraire de l'homme d'affaires - le planificateur - s'illustre par ce que les critiques russes ont appelé depuis « subjectivisme économique » ; le malaise du technicien par le drame de l'intelligentsia ; le cheptel de fonctionnement par les camps de travail [27]. Le désarroi social se trahit au mieux dans la dispersion architecturale de l'époque : à part quelques tentatives urbanistiques d'inspiration policière, comme celle d'Haussmann à Paris, jamais l'espace de la demeure, de la cité, de la route ne fut plus incohérent qu'au XIXe siècle.

Enfin, les adversaires de la machine dynamiste la jugèrent nuisible jusque dans ses avantages culturels. Et ils rejetèrent un à un les trois arguments avancés par ses rares défenseurs, en particulier les technocrates américains de 1920 [28]. Vous dites que la machine augmente les loisirs ? Mais parler de la sorte, c'est accepter une dichotomie où la vraie vie n'est nulle part, ni dans le travail, pis aller préparatoire au loisir, ni dans le loisir qui, privé d'articulation sur le travail, se vide de substance. Elle libère le travail des contraintes sordides et, avec les développements de l'électricité et des métaux spéciaux, va jusqu'à le parer d'un ordre et d'une fonctionnalité esthétiques ? Mais, pour humaniser un travail il ne suffit pas de l'alléger, il faut le rendre signifiant : or l'esthétique du styling, si elle se réduit au fini de la matière, à l'arrondi de la figure et à un certain rappel des êtres vivants invoqué par Mumford, ne nous promet rien de plus qu'un vain repos de l'œil ; et il y a peu à attendre de la fonctionnalité si la fonction du moyen-de-moyen est sans contenu spirituel. La machine énergétique comporte la suppression de la rareté [29] et par là des privilèges et des classes sociales ? Nous venons de voir au contraire qu'elle implique une nouvelle division en classes - celles de l'homme d'affaires, du technicien, de l'exécutant - plus aliénante que l'ancienne. D'où que nous la prenions, nous sommes au rouet.

1B2. La machine dynamique d’ordre

Le monde technique ne compte pas que des machines d'énergie. Il lui en faut qui produisent des formes, des arrangements, plus spatiaux dans les machines de modèlement [30], plus temporels dans les machines d'information. Le XIXe siècle fut riche en ces deux genres. Il perfectionna le métier à filer, à tisser ; il mécanisa l'imprimerie, la semeuse, la moissonneuse. Il fut révolutionnaire en créant le télégraphe, le téléphone, le cinéma, la radio.

Pourtant, il ne vit guère dans ses machines d'information qu'un moyen nouveau d'actionner à distance ses machines de modèlement, et dans celles-ci qu'un moyen indirect de favoriser encore sa production d'énergie. Il n'aperçut pas l'originalité technique de l'information, qui est de pouvoir spéculer sur le temps et de ménager ainsi des actions en retour. Il ne saisit pas davantage l'originalité de l'ordre comme principe physique et technique universel distinct de l'énergie. Il reste à tous égards énergétique. On ne s'étonnera donc pas qu'ici également il ait prêté le flanc aux reproches. Dans son utilisation technique des machines d'ordre, on retrouve partout l'accélération de mouvements linéaires, récurrents, analytiques, le moyen-de-moyen, la dépendance de l'homme à l'égard de l'outil.

Que dire néanmoins de la façon dont le XIXe siècle finissant et le XXe siècle en ses débuts employèrent la presse, le phonographe, le cinéma, la radio, bientôt la télévision, pour multiplier des réalités directement culturelles, le texte, la voix, la musique, le geste ? N'était-ce pas apporter à la vie de l'esprit, outre une diffusion démocratique, les échanges intenses et variés où les sociologues ont toujours vu son principal moteur ? Même ici les critiques ne se rendirent point. La culture est un artifice, dirent-ils, mais qui a pour fin de nous mettre en contact avec le réel ; or l'information proliférante fait écran entre l'esprit et les choses, et c'est d'ailleurs en ce sens qu'elle est passive : non qu'elle provoquerait la somnolence, mais l'activité qu'elle suscite s'adresse principalement à des substituts de réalité, images, sons, mots, phantasmes qui ont tôt fait de devenir fantômes [31]. Ne préjugeons rien : peut-être devrons-nous bientôt reconnaître que, transportée dans un autre contexte, la diffusion prend un caractère insoupçonné de vérité. Mais il ne s'agira plus alors de simples multiplications quantitatives.

Somme toute, le trait commun des engins dynamiques, qu'ils soient d'énergie ou d'ordre, a été clairement exprimé par la philosophie bergsonienne, qui conclut la période : ils sont abstraits [32]. Abstraction que l'énergie métamorphosée, arrachée à son lieu naturel et devenue moyen-de-moyen. Abstraction que la répétition et la succession stéréotypées rendues purement numériques par l'effet de l'accélération. Abstraction que l'apprentissage ni vraiment intuitif ni vraiment scientifique, ainsi que les rapports économico-sociaux et urbains qui s'y rattachent. Abstraction que l'information tournant sur elle-même et faisant écran au monde au lieu de le révéler. Bergson ne fait pas explicitement la théorie des machines dynamiques, mais on sent bien qu'elles forment son environnement quand il oppose la quantité à la qualité, le « tout fait » au « se faisant », le déterminisme à la liberté, le temps inerte à la durée vécue. Puisque l'homme, pour régner, a besoin de ces serviteurs qui le réduisent en esclavage [33], il faut à la fois qu'il les promeuve et se reprenne d'eux, cherchant dans le recueillement, un « supplément d'âme ».

Ces analyses, et celles des innombrables essayistes pessimistes qui leur ont fait suite [34], restent vivantes pour nous, car la machine dynamique, comme tout à l'heure la machine statique, est une constante du monde technicien, et son idéal d'efficacité purement quantitative exercera longtemps encore sa fascination sur certains esprits. La seule erreur de Bergson, et surtout de ses successeurs, est d'avoir étendu leur critique d'un état de la machine à la machine en général. Non seulement ils perdaient de vue qu'elle pourrait subir une métamorphose, mais ils oubliaient qu'elle avait connu en ses origines, un état beaucoup moins redoutable. Comment y auraient-ils songé, submergés par les engins nouveaux ?

Si nous montrons plus de prudence, si nous voyons mieux que, avant la Révolution industrielle, les objets techniques avaient un statut très différent et qu'il faut distinguer là deux âges, c'est que nous sommes en train d'en inaugurer un troisième, qui commande directement notre avenir.

1C. LA MACHINE DIALECTIQUE

Nous assistons, de l'avis commun, à une seconde Révolution industrielle. Encore faut-il déterminer au juste en quoi elle réside. On se contente généralement de souligner que les forces nucléaires ont fait faire un bond prodigieux à nos machines d'énergie, que nos machines d'information sont passées du stade encore élémentaire du téléphone à celui des calculatrices et des engins cybernétiques. Et l'on n'a pas de peine à montrer ainsi un énorme accroissement de puissance et de précision : renfort devant l'épuisement des nappes carbonifères et pétrolifères qui avait hanté la conscience du XIXe siècle ; mobilité permettant la mise en valeur des régions désertiques et la décentralisation des autres [35] ; perfection des réglages augmentant les qualités de fini et de proportion que Mumford reconnaissait aux appareils électriques. Mais, si les choses en restaient là, du point de vue culturel qui est le nôtre, serions-nous tellement avancés ? Dans pareille perspective, la technique demeure justiciable de toutes les accusations d'antihumanisme accumulées contre la machine dynamique, suspecte dans ses avantages mêmes.

Par bonheur, elle est le lieu d'une mutation plus profonde. Gilbert Sirnondon a remarqué que tout objet technique est engagé dans un processus de concrétisation, c'est-à-dire que, articulé au départ en fonctions et organes isolés, analytiquement distincts, il tend peu à peu à les conjoindre, à établir entre eux des concomitances, des interrelations, des synergies [36]. Mais alors, il est concevable que certains objets présentent un tel taux d'abstraction qu'ils apparaissent et qu'on les dise abstraits malgré leurs concrétudes, tandis que d'autres présentent un tel taux de concrétude qu'ils apparaissent et soient dits concrets malgré leurs abstractions. C'est par une pareille mutation de taux que nous voudrions caractériser le présent revirement machinique. Tandis que la machine du XIXe siècle, encore analytique, linéaire, juxtaposée, paraissait globalement abstraite, et méritait tous les reproches qui se sont depuis toujours attachés à l'abstraction, la nôtre, dans un nombre sans cesse croissant de cas, découvre assez de synergies pour que la concrétude y passe à l'avant-plan, entraînant une modification profonde de son sens culturel. Il nous semble même qu'avec ce nouveau visage elle explique, ou en tout cas renforce, la plupart des caractères essentiels du monde contemporain ; qu'elle suggère un système de valeurs susceptible de promouvoir un humanisme nouveau.

Ainsi définie, il n'est pas plus facile de dater la seconde Révolution industrielle que la première. Un schème énergétique déjà très concret comme le Diesel remonte à 1893-97 ; un schème cybernétique concret lui aussi comme le feedback s'amorce au XVIIIe siècle, chez Watt. N'oublions pas cependant qu'il y a loin de la première trace d'une découverte technique à son rayonnement culturel. Il faut qu'elle devienne un objet quotidien, en d'autres mots qu'elle s'industrialise. Il importe de plus et surtout qu'elle propose non un simple fait mais un principe avec ses fécondités. Ainsi, dès 1780, Watt dotait sa machine à vapeur d'un régulateur à boules : lorsque la machine tournait à vide, les boules, soulevées par la force centrifuge, agissaient sur un levier interrompant en partie l'admission de la vapeur. Pareil dispositif offre assurément un exemple d'action rétroactive, où un effet (le mouvement du piston) agit sur sa cause (l'admission de la vapeur) pour la régler. Voilà donc déjà le feedback dont nous sommes si fiers ! Mais autre chose est d'inventer un dispositif mettant en œuvre un principe, autre chose de poser ce principe lui-même : Watt n'invente pas le feedback, il invente un mécanisme comportant un feedback. Il faudra attendre 1868 pour que Maxwell en fasse l'analyse rigoureuse ; puis de nombreuses années pour que les physiologistes y reconnaissent clairement une structure de nos montages nerveux ; puis un nouveau temps pour qu'enfin, avec les cybernéticiens contemporains, le feedback prenne la dignité d'un schème universel de fonctionnement. Encore, avant d'appartenir vraiment à l'humanisme, l'invention doit-elle être aperçue par l'homme de culture, qui la transformera en catégorie commune. On voit que le trajet est long. II le reste même quand on brûle certaines étapes : Diesel en créant le moteur à combustion fit tout de suite une invention raisonnée et dégageant son principe [37] ; quelques rares humanistes s'avisent maintenant qu'elle les concerne.

En tenant compte de ces précisions, on peut affirmer que la pensée concrète était en train de poindre au début de ce siècle, lorsque la guerre de 1914 déclencha un gigantesque retour de la plus pure mentalité dynamiste. Ce retour, destructeur pendant le conflit, constructeur en son lendemain, connut la triste retombée que l'on sait dans la grande crise de 1930. Celle-ci montra les impasses du dynamisme pur, et aurait peut-être suffi à promouvoir les préoccupations synergiques mises en veilleuse, comme on le voit dans le technocratisme américain. En tout cas, ces dernières furent portées tout à coup à l'avant-plan par un nouveau conflit mondial, avec ses déblayements brutaux et ses besoins de ripostes instantanées, exigeant les progrès foudroyants du radar, des canons antiaériens, de la recherche opérationnelle. Le monde en prit un nouveau visage qui lui resta dans la paix. En somme, la mentalité concrète se campe définitivement dans la définition de la cybernétique par l'équipe de Norbert Wiener, en 1948 [38], pour les machines d'information, et dans les réflexions précitées de Simondon, en 1958, pour les machines d'énergie.

1C1. La machine dialectique d'énergie

Les concrétudes ou synergies de nos engins s'appliquent à leur ensemble et elles en montrent l'unité. Cependant, comme certaines sont plus apparentes dans les machines d'énergie, d'autres dans les machines d'information, nous les répartirons entre ces deux types pour la commodité.

1C1a. Synergie des fonctions

Le corps d'un avion doit répondre au moins à trois exigences : avoir de la rigidité, offrir une surface convenable de sustentation, fendre l'air facilement. Les appareils du début du siècle prévoyaient à cet effet une carcasse, qui leur conférait la rigidité, et un revêtement, qui leur garantissait la surface de sustentation ; mais cette distinction du revêtement et de la carcasse leur imposait un poids et une forme anguleuse peu compatibles avec la percée de l'air. Dans l'avion actuel, le revêtement est caréné de manière à se faire le plus possible autoportant, - les pressions s'y exercent dans le plan tangent à la courbure moyenne, - si bien qu'il peut diminuer le travail de sa carcasse et parfois même la supprimer. Du même coup, il améliore sa surface de sustentation et facilite sa trouée de l'air, car les formes autoportantes, aérodynamiques, sont idéales à cet égard. Nous sommes donc ici en présence de trois fonctions dont l'une, le revêtement, accomplit en bonne partie les deux autres, la sustentation et la percée. Il faut même préciser qu'en les accomplissant presque seule, et donc en supprimant largement les antagonismes qui ne manquent jamais de surgir entre organes distincts, elle les perfectionne. C'est un cas de plurifonctionnelle simple, que nous appellerons une synergie du premier degré.

Car il en existe de plus complexes. Le cylindre et la culasse d'un moteur à explosion ou à combustion doivent fournir un volume rigide résistant aux pressions intérieures qui s'y exercent ; d'autre part, il leur faut évacuer la chaleur provoquée par ces pressions. Dans les moteurs anciens, les deux fonctions étaient conçues séparément : la rigidité était assurée par l'épaississement du cylindre et de la culasse ; le refroidissement par un courant d'eau froide entraînant la chaleur. Le refroidissement par air est synergique. Le long du cylindre, et spécialement dans la région des soupapes, interviennent les ailettes de refroidissement, qui assurent la dissipation thermique. Or, convenablement réparties, elles garantissent également la rigidité du volume, autrefois obtenue par l'épaississement des parois. Ces ailettes sont donc en même temps des nervures de soutien. Mais en retour, leur travail de nervures permet d'amincir la paroi du cylindre et contribue ainsi à la dissipation thermique, déjà assurée par leur rôle d'ailettes [39]. Comme tantôt le revêtement-carcasse de l'avion, ces ailettes-nervures nous montrent une fonction qui, en s'accomplissant, en accomplit une seconde : c'est leur plurifonctionalité simple, ou synergie du premier degré. Mais en accomplissant cette seconde fonction, elles perfectionnent la première. Nous parlerons alors de plurifonctionalité circulaire, ou de synergie du second degré.

La physiologie de nos machines présente les mêmes schémas que leur anatomie. Dans le moteur à explosion, du siècle dernier, les diverses opérations s'articulent en des moments et des lieux clairement distincts. D'abord le combustible est mélangé à l'air comburant dans le carburateur ; ensuite le mélange ainsi carburé est introduit dans la chambre de combustion ; puis la bougie s'allume sous l'action d'un organe à nouveau distinct, la batterie ; enfin l'allumage de la bougie provoque la déflagration du mélange carburé qui actionne le piston. Dans le moteur à combustion interne de Diesel, qui ouvre le XXe siècle, ces moments et ces lieux se conjuguent. C'est en effet l'injection du combustible dans l'air comprimé par le retour du piston qui à la fois le mélange à l'air (rôle de carburateur), l'enflamme (rôle de bougie) et repousse le piston (rôle moteur de la déflagration). Voilà des synergies du premier degré. Mais on en dépisterait du second. Alors que dans le moteur à explosion il y a antagonisme marqué entre la compression et la déflagration, puisque celle-ci sous l'effet de la pression risque de se transformer en détonation, dans le Diesel, la compression étant la source de la déflagration réduit l'antagonisme entre elle et son effet qui la provoque en retour ; elle pourra s'augmenter en l'augmentant.

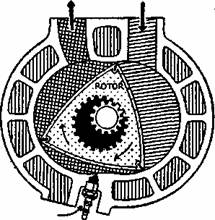

ÉCHAPPEMENT ADMISSION

BOUGIE |

Notons que le progrès de la concrétude n'est pas toujours rectiligne. Dans le récent moteur Wankel, certaines synergies du Diesel sont abandonnées : on en revient à l'allumage par bougie et à la carburation préalable, pour gagner par ailleurs. Il restait en effet un antagonisme entre les propriétés des moteurs à piston et celles des turbines. Les premiers fonctionnent économiquement à l'essence, dont le transport aisé convient bien à l'automobile, mais par contre connaissent schéma du moteur Wankel toutes les pertes d'énergie inhérentes à l'aller et retour brutal du piston avec son double freinage ; les turbines, elles, ne présentent pas ces inconvénients, mais dans les unités réduites elles ne fonctionnent économiquement qu'à l'eau ou à la vapeur, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, les rend impropres à l'automobile. Wankel [40] a imaginé un rotor triangulaire enfermé dans un cylindre aplati. Les trois chambres ainsi créées entre le rotor et le cylindre servent la première à l'admission et à la compression initiale du mélange carburé, la seconde à sa compression maximale et à son explosion, la troisième à sa détente et à son évacuation. La révolution du rotor, provoquée par la déflagration, à la fois entraîne le mélange carburé, le comprime, accélère son échappement après son temps moteur ; de plus, elle meut directement l'arbre qui est l'âme de l'engrenage fixe sur lequel se meut le rotor. Ainsi Wankel a conçu une configuration du piston qui rend simultanées et réconcilie les fonctions jadis antagonistes de compression et d'expansion motrice, et les conjoint toutes deux avec une troisième fonction jadis incompatible, la rotation directe d'un arbre.

Le moteur Wankel montre d'ailleurs fort bien qu'il est artificiel de considérer séparément l'anatomie et la physiologie de nos engins, car elles sont souvent en synergie entre elles. Le moteur d'avion classique, en faisant tourner l'hélice, propulsait l'appareil, mais son corps devait vaincre en pure perte la résistance de l'air : les deux fonctions de propulsion (physiologique) et de trouée (anatomique) étaient antagonistes ; le statoréacteur les concilie : c'est la pression de l'air à l'entrée du divergent qui assure, par compression, la combustion du kérosène, dont les gaz en s'échappant du convergent entraînent l'effet propulsif.

Il serait loisible d'allonger la liste de tous ces exemples, en particulier dans les machines électriques où, initialement, on ne pouvait prendre assez de précautions pour isoler les uns des autres les organes, de peur que leurs champs ne se perturbent. La machine électrique ou électronique contemporaine, au lieu d'isoler les champs, tente de les conjuguer dans une action unique, et Simondon a montré les synergies de toutes sortes que propose, dans la production des rayons X, le passage du tube de Crookes au tube de Coolidge, ou dans les engins d'amplification, celui de la diode de Fleming à la triode de Lee de Forest, puis à la tétrode et la penthode [41].

Pour l'instant, nous nous en tenons à une simple description, et ce n'est pas le lieu de souligner la portée culturelle de tout ceci. Mais si l'on se rappelle que le grand désarroi causé par la machine, à l'ère dynamique, provenait de son opposition à la vie, on devine la portée d'une transformation qui, en lui faisant réconcilier sous forme de concours ce qu'elle avait jusqu'ici séparé, lui donne divers caractères précisément de l'être vivant, tout rempli de synergies du premier et du second degré. Cette parenté par le fonctionnement va beaucoup plus loin que la simple assimilation par des apparences « rappelant » la vie, où Mumford voyait déjà un progrès sensible en 1934. Il y a désormais, de part et d'autre, une idée organique, une prévalence du tout sur la partie, où la partie cesse d'être un rouage pour devenir un organe.

1C1b. Synergie de la machine et de la nature

De même qu'elle isolait ses fonctions pour les réaliser avec plus de pureté, la machine du siècle passé s'appliquait à la nature ambiante du dehors : elle la transformait en évitant la transformation en retour. La locomotive ancienne fonçait devant soi, subissait la résistance de l'air en pure perte, à son corps défendant. Les hélices d'avion, pour propulser l'appareil, déterminaient une accélération de l'air en aval qui était gaspillée en turbulence.

Nos voitures rapides utilisent toujours mieux la résistance de l'air pour augmenter leur tenue de route. Dans un récent modèle d'avion, le Bréguet 941, un léger recouvrement des hélices synchrones permet de diriger uniformément sur les ailes le débit de l'air accéléré de manière à augmenter la portance. En ces deux cas, une première fonction de la machine (la propulsion) provoque une réaction du milieu qui, loin d'être nuisible ou vaine comme autrefois, favorise en retour une autre fonction (l'adhérence ou la sustentation). La synergie positive joue non plus seulement entre les organes ou fonctions machiniques mais entre la machine et son milieu.

Du reste, on voit en cet ordre des synergies qu'on pourrait dire négatives. Grâce à de nombreuses plurifonctionalités [42], la génératrice Guimbal peut être immergée tout entière avec sa turbine dans la conduite forcée du mur de barrage. Or là, si le flux liquide s'accélère, il accélère les hélices de la turbine, ce qui a pour effet d'échauffer celle-ci, mais en même temps d'augmenter sa turbulence à lui, ce qui facilite l'évacuation de la chaleur. L'écoulement de l'eau est donc pris dans un dispositif où il est à la fois principe de chaleur et de refroidissement. Il ne s'agit donc plus d'une action qui en augmente une autre pour s'accroître elle-même. Le problème est moins d'accroissement que de réglage. La machine et le milieu sont en causalité circulaire de régulation.

Nous voilà loin du viol dynamiste sans revenir au simple prolongement des forces naturelles propre à la machine statique. Une réconciliation s'opère, mais active, à base de causalités réciproques, et qui fait naître ce que Simondon appelle un « milieu associé » [43]. L'eau autour de la turbine Guimbal, l'air autour du bolide ou entre l'hélice et l'aile du Bréguet 941 ne sont pas machine ; ils ne sont pas non plus simple nature ; ils forment avec la machine une réalité médiane. Ce type de réalité n'aura qu'à prendre plus d'ampleur, à devenir plus spectaculaire - et nous en verrons bientôt des exemples - pour que son incidence culturelle, l'estompement de l'ancienne Nature immuable, saute aux yeux.

1C1c. Synergie de la matière et de la forme

Lorsque Aristote distinguait dans tout être fini une « matière » et une « forme », il s'inspirait des objets techniques qu'il voyait à ses côtés. N'importe quel outil ou machine d'autrefois résultait d'une configuration imprimée dans un matériau. Qu'il s'agisse d'une poulie antique ou d'une locomotive à vapeur du siècle dernier, on retrouvait partout une structure et un réceptacle, et entre eux la séparation propre à la technique abstraite [44].

Devant nos thermomètres ou nos transistors à germanium, il devient impossible de considérer le germanium comme ce dans quoi s'incarne la forme de l'instrument ; il est lui-même, par l'intime de sa structure électronique, ce qu'il y a de plus original dans la forme. Semblablement, le tungstène dans l'anticathode d'un tube de Coolidge n'est pas seulement disposé de manière à permettre l'apparition des rayons X ; c'est son nombre atomique élevé en même temps que sa haute résistance à la fusion qui constitue à la fois l'étoffe de l'appareil et son idée. Dans nos engins électroniques et a fortiori dans ceux qui mettent en œuvre l'énergie nucléaire [45], le « matériel » et le « formel » se conjuguent et vont jusqu'à échanger leurs rôles.

Qu'on applique la même observation à cette autre matière d'une machine qu'est son combustible. La forme de la locomotive d'autrefois se contentait d'utiliser de la chaleur d'où qu'elle vienne, suivant l'extériorité de l'abstraction ; aussi, elle brûlait n'importe quoi et ne choisissait d'ordinaire le charbon que par commodité. Nos moteurs rapides au contraire brûlent leur combustible en introduisant ce qu'il a de plus particulier dans le plus particulier de leur structure ; et ils sont devenus très exclusifs dans leur choix, selon les exigences de la concrétude [46].

Peut-on dire qu'en tous ces exemples matière et forme sont en synergie ? Assurément, et nous avons peut-être trop vite avancé qu'elles s'incorporaient et fusionnaient. En réalité, elles figurent des pôles de tension distincts dans la mesure où la matière cesse d'être une pure passivité, pour prendre elle-même, dans sa trame, une originalité machinique. Mais du coup elles se fécondent l'une l'autre : la fonction de la forme s'accomplit d'autant mieux qu'elle assigne un travail quasi formel à la matière, et réciproquement ; nous retrouvons nos synergies positives du second degré. Et comme ces interactions, dans une pile atomique par exemple, sont aussi bien régulatrices que stimulatrices, revoici nos synergies négatives.

A nouveau, ce n'est pas le lieu de passer déjà aux conséquences humanistes. Mais étant donné l'influence qu'eut la distinction de la matière et de la forme dans la philosophie et jusque dans la rhétorique anciennes, étant donné son rôle dans la conception de la nature comme substrat permanent, et de l'homme comme simple modeleur des choses, on entrevoit une fois de plus la transformation culturelle impliquée dans les nouveaux schémas moteurs.

Ce trop bref survol des synergies énergétiques montre assez où réside leur intérêt. Elles ne nous promettent pas nécessairement une diminution des organes : ceux-ci dans un Diesel ou une triode sont plus nombreux que dans les machines plus abstraites correspondantes. Elles ne nous promettent pas davantage que les machines seront plus faciles à comprendre, ni plus commodes à réparer, ni même plus polyvalentes ; la machine abstraite, dans la mesure où elle séparait les fonctions, se prêtait bien à l'explication, était aisément réparable et se montrait apte à des rôles très divers. Mais la machine concrète introduit un monde nouveau qui dans son ensemble est plus puissant et plus souple que l'ancien.